ジープランG-PLANに関するあれこれ

ジープランG-PLANのシリーズ一覧だよ、これは!

♦︎Brandon

G-PLANのはじまりのやつ。

「ブランドン」。

ミッドセンチュリー・モダン(って何?)を意識したシンプルなデザインが特徴。

シンプルで機能的なデザインが、当時の若者たちに支持されました。

直線的でスッキリとしたデザインは、本格的に北欧デザインを取り入れる前に出来上がりました。

木材は主に当時の英国家具でよく使われていたオーク材を使って作られています。

経年変化した飴色が好きです。

今では大変希少なG-Plan、ゴールドスタンプが使われています。

いいね!

◆Tola&Black

「トーラアンドブラック(Tola & Black)」は、淡色のトーラ材(アフリカン・マホガニー)にブラックペイントを組み合わせ、真鍮の金具がアクセントとなったG-PLANの1950年代後半の初期シリーズです。

クラシックな風合いとモダンなデザインの融合が特徴です。

木材×黒×ゴールド、今となっては鉄板デザインの創始者であります。

カッコよい!

また、真鍮ってところが◎。

にくいねジープラン!

◆Light Oak&Chinese White

「サニーオーク&チャイニーズホワイト」は、オーク材とホワイトペイントの組み合わせが特徴のG-PLANシリーズ。

先のトーラ&ブラックに対して、オーク&ホワイト。

洒落で作った気もしますね。

で、少しポップでカワイイ感じなんだけど、脚が黒+真鍮なので、カッコカワイイが正解かね。

ホワイトの部分が経年変化して少し黄味がかっていたりして、落ち着いた感じでもあります。

当時の色を確認していないのできていませんが、ホワイトというよりは、オフホワイトを使用していると推測しております。

しかしチャイニーズホワイトって何でしょうね?

調べたら、白磁だそうです。

そうすると、もともとは、真っ白(オフホワイトではない)だったのかもしれませんね。

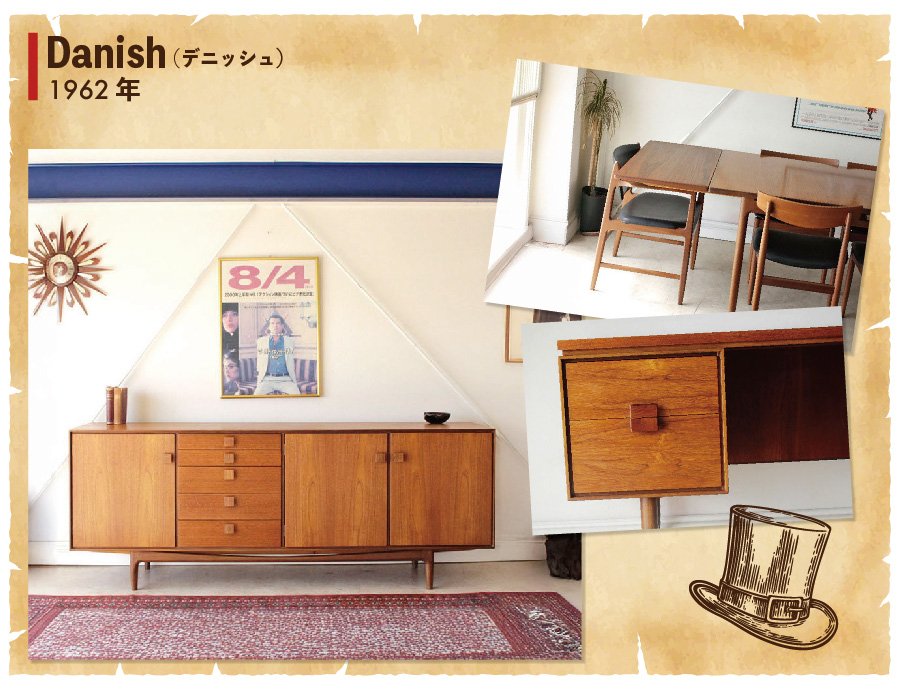

◆Danish

このシリーズは、デンマークの著名なデザイナー、Ib Kofod Larsenによるデザインで知られ、北欧家具デザインの影響を受けたエレガントでシンプルなラインが特徴です。

Ib Kofod Larsen

イブコフォードラーセン

イブコフォドラーセン

イブコードードラーセン

とりあえず、読めないです。

そして、日本人の私には馴染みがございません。

調べるとIbはデンマークで使われている名前だそうです。

Jacob=ヤコブとかと同じ感じ。

てっきり、ドクターとかプロフェッサーとか、貴族のサーとか、そういうものかと思っておりました。

ということで、当店ではIb=イプさんと呼びます。

イブではなくイプが正しい読みっぽいので。

そして馴染みやすい!?

そんなイプさんのデザイン力、さすがなんです。

家具デザインには、その木の特性をしり、家具会社の生産能力を知る必要があります。

いくらデザインしても、上記がついてこないと、成立しないわけです。

だから、デザイナーでもあり、エンジニアでもあるんです。

イプさんは。

当店でもちょこちょこ仕入れております。

イプさんデザインのものは、イプさん専用のゴールドスタンプが使用されております。

◆Teakシリーズ

別名「ブラジリア」。

英国ヴィンテージバイヤーのなかでは、ブラジリアで通っております。

てか、Teakって、チークで木の名前。

分かりづらい。。

だから、ブラジリアと呼ばれるようになったそうです。

多分。

チーク無垢材で作られた巻貝のような丸い取っ手が特徴です。

「巻貝のような」という表現をよく、英国ヴィンテージ業界では使っております。

巻貝って何??

どうやら私の好きなお通し「バイ貝の煮つけ」のバイ貝は巻貝です。

いや、全然バイ貝ではないです。

巻いているだけですよね?

食べてもおいしくないし。

イギリスの巻貝はあんな感じなのか?

ヘリトリ貝というのは、そんな感じもするけど。

「巻貝のような取っ手」って、デザイナーをほめている感じがしないのです。

じゃな何なのよ?

と言われそうですが、すみませんそこまでは考えておりませんでした。。

いや、取っ手は取っ手です。

ような取っ手、ではなく取っ手です。

チーク材をふんだんに使用しており、耐久性が高く、使い込むほどに経年変化による美しさが増します。

なるほど、なぜ、チークからブラジリアになったのか、理解できました。

このシリーズ以前は、オーク材やトーラ材を使用して、シリーズごとに材質が変わっています。

しかし、ブラジリア(チークシリーズ)以降、チーク材が多用されるようになります。ジープランのチーク材を使用したシリーズが人気を博します。

結果、他のチーク材と見分けをつけるために、ブラジリアと名付けた。

きっとそうです。

ですので、ブラジリアシリーズは、ジープランチーク材シリーズの、始まりであります。

◆Quadrille

このシリーズは、G-PLANで活躍したロジャー・ベネディットによるデザインで、フランスの古典舞踊「Quadrille」(四角形に踊る)から名付けられました。

G-PLANの中でも希少価値が高く、人気のあるシリーズです。

というかジープランはどれも人気です!

また出てきました、ロジャー・ベネディットさん。。

ベネさんと呼びます。

四角形を基調とした脚部がこのシリーズの特徴です。

これ、構造的には意外と難しいです。

四本脚のほうが簡単です。

四本脚への反逆でしょうか。

反逆のカリスマ、ベネさんでした。

◆Fresco

1966年に発表された「Fresco(フレスコ)」シリーズは、部屋全体をトータルコーディネートできるよう、収納家具からダイニングテーブルまで幅広いアイテムが展開された、G-Planを代表するシリーズです。

みんな大好きフレスコです。

フレスコ画のフレスコから取ったのか??

最大の特徴は、扉や取っ手部分の微妙に色を濃くしたツートーンカラーのデザインです。

これ、かなり良いです。

チーク材とアフリカン・マホガニーを組み合わせ、丸みを帯びた柔らかなフォルムと高級感のある素材がザ・ヴィンテージって感じです。

磨いていても、その素材の良さが分かります。

磨いていると、どんどん良い表情になっていくので、楽しいやつです。

◆Sierra

G-PLANの中でも最多販売台数を誇る「シエラ」。

でも、まだそこまでヴィンテージ市場には出回っておりません。

おそらく、今後10年以降にたくさん出てくるのではないかと推測しております。1970年代を象徴するデザインで、G-PLANの原点に立ち返るようなシンプルかつスタイリッシュなスタイルが特徴です。

それまでの丸みのあるシルエットから一新し、直線的でスリムなラインを基調としたデザインが際立ちます。

取っ手は持ちやすさを考慮した直線的な形状で、扉のデザインもすっきりと仕上げられています。

巻貝はやめたみたいです。

脚元はどっしりとした安定感があり、チーク材を使用したミニマルなデザインはモダンでありながら実用性も兼ね備えたシリーズです。

◆REDFORD ~G-PLAN前夜~番外編

E. Gomme社のREDFORDシリーズは、英国の家具メーカーE. Gomme社がG-Planブランドを立ち上げる以前に手掛けていた家具シリーズです。E. Gomme社は、20世紀前半に英国で高品質の家具を製造することで知られており、REDFORDシリーズはその代表的なラインのひとつとされています。

### REDFORDシリーズについて

1. **時期**

G-Planブランドが1953年に誕生する以前、E. Gomme社は「REDFORD」など独自の名前を冠したシリーズを製造していました。このシリーズはクラシックで伝統的な英国スタイルの家具が中心でした。

2. **ロゴの有無**

当時のREDFORDシリーズには、現在のような明確なロゴやブランド名が家具に刻印されることは一般的ではありませんでした。多くの場合、製造元のE. Gommeのスタンプやラベルが使われていた程度です。

### G-Planロゴがついている場合

もしREDFORDシリーズに「G-Plan」のロゴがついている家具が存在する場合、それは次の理由が考えられます:

1. **G-Planブランドの導入後に再リリースされた可能性**

G-Planブランドが確立された後、E. Gomme社は人気のある旧シリーズを再設計または再リリースした可能性があります。この場合、新たにG-Planロゴが付けられることがあります。

2. **誤解や修理の結果**

長年にわたり修理や再販売された際に、G-Planのラベルやロゴが後付けされていることも考えられます。

3. **スタイルの混同**

REDFORDシリーズの一部デザインがG-Planの初期ラインナップに近いため、混同されることがあるかもしれません。

### 確認する方法

家具の背面や底面に残っている刻印やラベル、または製造時期やデザインの詳細を調べることで、REDFORDシリーズかどうかを特定できます。E. Gommeの刻印があればG-Plan以前の製品である可能性が高いです。

Limba(リンバ)シリーズは、イギリスの家具ブランド「G-PLAN(ジープラン)」が1960年代に展開した人気のコレクションです。デザイナーのレスリー・G・ダンディ(Leslie G. Dandy)が手がけたシリーズで、北欧デザインの影響を受けた洗練されたミッドセンチュリー・モダンなスタイルが特徴です。

1. Limbaシリーズの特徴

素材:「Limba(リンバ)」という名前は、アフリカ原産の「リンバ材(LIMBA WOOD)」に由来します。リンバ材は、淡い黄色がかった木目が特徴で、軽やかで洗練された印象を与えます。

デザイン: シンプルでモダンな北欧スタイルを取り入れたミッドセンチュリーデザイン。丸みを帯びたフォルムとスリムな脚が特徴的です。

製造年代: 主に1960年代前半に生産されたシリーズ。

デザイナー:レスリー・G・ダンディ(Leslie G. Dandy)がデザインを担当。

代表的なアイテム: サイドボード、キャビネット、ダイニングテーブル、チェア、コーヒーテーブルなど。

2. デザインの魅力

北欧デザインの影響を受けたシンプルで機能的なフォルム。

明るい木目のリンバ材が、温かみのあるナチュラルな雰囲気を演出。

細身のテーパードレッグ(先細りの脚)が、軽やかな印象を与える。

レスリー・G・ダンディは、デンマークのデザイナーイブ・コフォード・ラーセン(Ib Kofod-Larsen)らの影響を受けながらも、英国らしい独自のエレガンスを加えたデザインを展開しました。彼の手がけたLimbaシリーズは、実用性と美しさを兼ね備えたミッドセンチュリー家具の代表例となっています。

3. コレクターやヴィンテージ市場での評価

G-PLANのLimbaシリーズは、現在ヴィンテージ市場でも人気が高く、特に状態の良いものは高値で取引されています。シンプルながら洗練されたデザインのため、現代のインテリアにも違和感なく馴染みます。

G-PLANの中でも比較的短期間しか生産されなかったシリーズのため、入手するのが難しいこともありますが、その分希少価値があり、コレクターにも人気があります。

以上!