アーコールERCOLに関するあれこれ

アーコールERCOLの歴史 ブリビ的解釈

1940年代: 戦時中から戦後の基盤形成

第二次世界大戦中、イギリス政府からの契約を受け、効率的な木材活用の家具製造に取り組みました。

政府から仕事を受けるぐらい、大きな会社であり、技術力にも定評があったのでしょう。

この経験が戦後のデザイン哲学に大きな影響を与えます。

1944年、ルシアン・アーコラーニが蒸気で木を曲げる「ベントウッド技術」を採用。

軽量かつ耐久性の高い家具を生み出し、後の代表作となるウィンザーチェアの基礎を築きました。

曲木といえばトーネットですが、アーコールも負けておりません。

1950年代: ミッドセンチュリーモダンの時代

アーコールはウィンザーチェアを中心に、曲げ木技術を駆使した独特のデザインで注目を集めます。

軽量で機能的な家具は、家庭や公共空間で広く採用されました。

1951年の「フェスティバル・オブ・ブリテン」に出展し、アーコールの家具は国際的な評価を獲得。

戦後のイギリスデザインを象徴するブランドとして認知されます。

1960年代: 北欧デザインとの共鳴

北欧デザインの流行に影響を受け、アーコールも素材の自然な美しさや機能性を重視したデザインを展開。

「イギリス版北欧家具」として親しまれるようになりました。

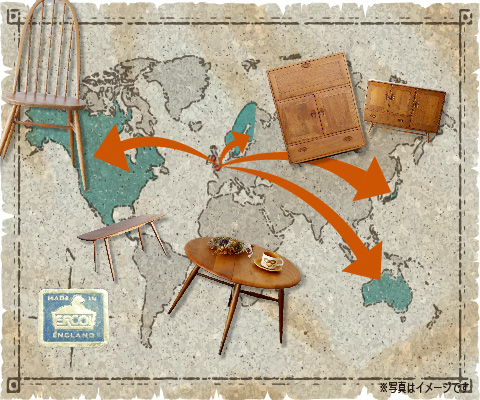

ヨーロッパ、北アメリカ、オーストラリア、日本などへの輸出を本格化。

特に日本では和室にも馴染むミニマルなデザインが注目されました。

当時、日本で購入された方は、すでにヴィンテージになっています。

それに会ってみたい。。

1970年代: 市場の変化への対応

プラスチックや金属製家具の台頭により、伝統的な木製家具の市場が圧迫される時代に。

アーコールは新素材や新しいデザインの試みに挑戦しました。

消費者の嗜好が多様化する中で、大胆な色使いや装飾性を取り入れた家具も登場しました。

生き残りをかけた戦いがここから始まります。

1980年代~1990年代: 停滞期とヴィンテージ人気

海外製の安価な家具との競争が激化し、アーコールも苦戦。

しかし、職人技を守りながら高品質な製品を生産し続けます。

1990年代にはヴィンテージ家具ブームが到来。

アーコールのクラシックなデザインが再評価され、デザイナーやインテリア愛好家の間で注目を集めました。

暗黒の時代を切り抜けたのはさすがです。

他の多くの家具屋はこの時代にはすでに、廃業しています。

2000年代: レトロと現代の融合

アーカイブから過去の人気デザインを復刻。

特にウィンザーチェアの復刻版は、現代のインテリアに適応した形で販売され、新たなファン層を獲得しました。

新進デザイナーとのコラボレーションを通じて、クラシックな要素とモダンなデザインの融合を実現しました。

まとめ

アーコールは、戦時中の効率的な家具作りから始まり、1950年代にはミッドセンチュリーモダンを牽引。

1960年代には北欧スタイルと共鳴し、グローバルな人気を確立しました。

一時の停滞期を経て、ヴィンテージ家具として再評価され、現代ではレトロとモダンを融合させたタイムレスなブランドとして広く愛されています。

さすがです、アーコラーニさん!

アーコールのステッカーの変遷

◆ライオンマーク ガオ~!

Ercol(アーコール)のかつての公式ロゴには、横向きに座るライオンが描かれていました。

このライオンのデザインは、ロンドンのトラファルガー広場にある「ネルソン記念塔」の下に鎮座する4頭の獅子像がモデルになっています。

トラファルガー・ローですね。

また、この獅子像は日本の三越本店入口にあるライオン像のモデルでもあります。

このライオンのロゴマークは、Ercolの創業者ルシアン・アーコラーニ自身を象徴するとされています。

自分で俺は百獣の王ライオンだ!といったのでしょうか(だとしたら結構ヤバいですけど、時代的にはそうだったかもしれません)、それとも周りから言われていたのでしょうか??

英国におけるライオンは権力の象徴、あるいは、秩序と平安をもたらすもの。

過去にはイングランド王室の紋章にも使われていました。

このデザインは、1928年に「アーコール」というブランド名が生まれたときから使用されていましたが、1996年以降に廃止され、現在のロゴに変更されています。

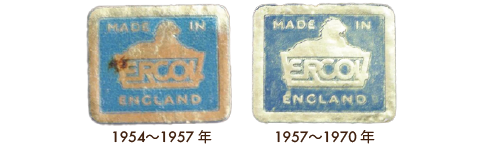

◆1954年~1970年代の家具に貼られたブルーラベル

市場に出回っているアーコール家具の中で最も古いものには、水色とゴールドのライオンロゴが描かれたメタリックシールが貼られています。

店長の好きな年代のやつです。

もはやライオンには見えないんですけどね。。

このシールは、1954年から1957年、Ercolがウィンザーチェアの大量生産に成功し、勢いのあった時期の家具に使用されたものです。

古い年代のもののため、シールが剥がれていたり、破損していることが多く、きれいな状態で残っているものは珍しいとされています。

次に古いのが、青色とゴールドのライオンロゴのメタリックシールです。

こちらは1957年から1970年代までの間に使用されており、水色のシールと比べて保存状態が良好なものが多く見つかります。

◆1970年代~1995年の家具に貼られたゴールドラベル

1970年代後半から1995年までのアーコール家具には、ライオンロゴが描かれた丸型のゴールドメタリックシールが貼られています。

やっぱりライオンには見えない。。

最初は馬だと思ってました。。

このシールには、1970年代から1981年までのものに限り製造年代とデザイン番号が記載されています。

一方で、1981年から1995年までのシールは同じデザインですが、製造年代やデザイン番号は省かれました。

このゴールドシールが使用されていた時期は、アーコールがウィンザーシリーズからクラシカルな家具デザインへと移行していた時期でもあり、比較的新しい年代の家具(といってもヴィンテージ)が多いのが特徴です。

◆1996年~現代の家具についている金属製の丸タグ

1996年から2001年の間に使用されていたのは、オークの木がエンボス加工された金属製の丸いタグで、家具に埋め込まれていました。

同じデザインのシルバータグも存在します。この時期、オーク材とアッシュ材が主要な素材として使用されていました。

また、2002年から2005年にかけて使用されたのは、「ERCOL」の大文字アルファベットがエンボス加工されたブロンズ色の金属製の丸タグで、こちらも家具に埋め込まれていました。

2006年から現在まで使用されているのは、「ercol」の小文字アルファベットがエンボス加工された金属製の丸タグで、色はブロンズです。

こちらも家具に埋め込まれており、現在のアーコールのアイデンティティを表しています。

ルシアンさんが逝去されて、ルシアン家の勢力が弱まり、ライオンではなくなったとかありそうなエピソードですね。

また、2002年から現在にかけて、マーガレット・ハウエルとアーコールのダブルネームが刻印されたタグも見られます。

これは、マーガレット・ハウエルによって復刻されたアーコールの家具に使われているものです。

さらに、かつて完全に使われなくなったライオンのロゴマークも、この時期の一部の家具に再登場しています。

◆その他アーコール(ERCOL)家具についている刻印

1960年代に製造されたアーコールチェアの座面下に押されているハート型の刻印は、British Standardsマークです。

このマークは、製品の品質と安全性を保証する認証マークで、中央のハート型のロゴは「BSロゴ」と呼ばれ、またその形状から「カイトマーク(Kitemark™)」とも呼ばれています。

「B.S.1960」という刻印は、その製品が1960年にBritish Standards(英国規格)に認定されたことを示しています。

E.G.2056については正確な情報は不明ですが、1950〜1960年代にアーコールのチェアが学校などで使用されていたことから、強度や安定性に関する特定の検査を通過したことを示すものと考えられます。

アーコールERCOLの椅子たちのお話

◆ゴールドスミスチェア(Gold smith Chair)

Ercolの人気チェアの中でも、堂々たる高い背もたれを持ち、まるで王者のような威厳が感じられる一脚が「ゴールドスミスチェア (Goldsmith Chair)」です。

この椅子は、その名前が示す通り、まるで「金細工師」を彷彿とさせる精巧さと美しさが特徴です。

1950年代に発表されて以来、実用性と装飾性のバランスが取れた美しいデザインで、アーコール社のチェアの中でも常に高い人気を誇ってきました。

華美すぎない程よい装飾と、Ercolらしい個性が光るデザインアレンジによって、多くのファンを惹きつけています。

ゴールドスミスの背もたれ上部のデザインはなんなんでしょうね?

ひげにも見えるし、雲にも見えるし。

で、ここのひげのさわり心地というか、手にフィットする感じが何とも言えません。

そこが好きです。

そして、ブラウンのゴールドスミスは、ここの塗料が剥げてます。

それが、ヴィンテージ感満載でよいんです。

多分、みんなも触ってるんだと思います。

◆クエーカーチェア(Quaker Chair)

伝統的なウィンザー・ボウバックチェアを現代的にリデザインしたもので、シャープなシルエットの背もたれが特徴的です。

アーコールの代表的な曲げ木の技術が生かされ、背もたれがキュッと曲がるデザインが印象的で、発売以来ロングセラーとして愛されています。

絵になります。

シュッとしてます。

座ると、背中を包み込んでくれます。

それが良いんです。

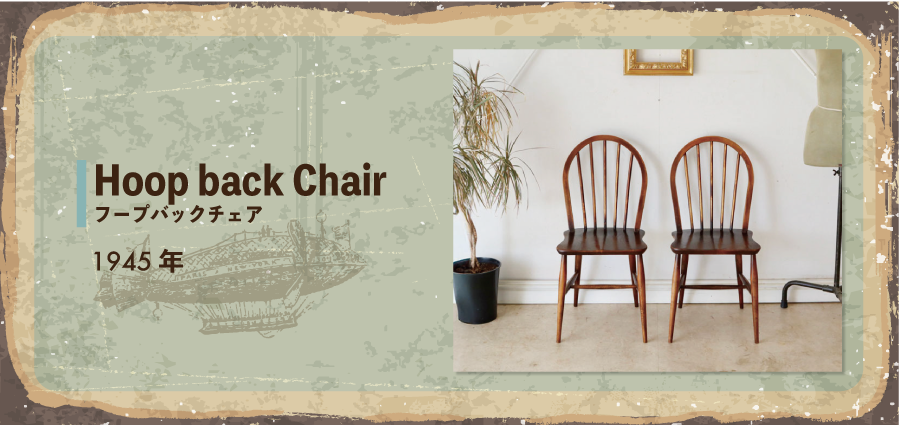

◆フープバックチェア (Hoop back Chair)

同ブランドを象徴するアイコニックな存在で、最もオーソドックスなスタイルとして愛されています。

このシリーズにはさまざまなバージョンがあり、背もたれのスピンドルの本数も4本、5本、6本と異なる種類が揃っており、コレクター心をくすぐる豊富なバリエーションが魅力です。

オーソドックスがゆえに、一脚置いておきたい存在です。

安定の一脚です。

あったら、とりあえず仕入れている椅子であります。

◆スタッキングチェア(Staking Chair)

英国の学校で長年愛用されてきた、積み重ね可能な実用的なデザインが特徴です。

厳しい基準試験に合格した強さと軽さに加え、垂直に美しく積み重ねられる構造で、異なる座面の高さがラインナップされています。

座面高さは生徒の身長に合わせて使い分けられ、トップレール背面のドットの色(ホワイト、イエロー、レッド、ブルー、グリーン)でサイズを見分けることができます。

スタッキングしたくなる。

他のアーコールとは違い、実用的です。

商売的には学校というのは、戦後一つのターゲットだったのでしょうね。

しかし、アーコールの椅子で勉強するとは、贅沢ですね。。

学生が残した落書きなんかがあると、テンションが上がります。

◆スティックバックチェア(Stick back Chair)

英国の伝統的なウィンザーチェアであるコムバックチェア(櫛形バックチェア)をアレンジしたデザインで、背もたれの3本のスポークが特徴です。

別名ナンバー391。

1970年代には「キッチンチェア」とも呼ばれ、シンプルで美しいフォルムから、ダイニングやデスク、ベッドルームなど幅広いシーンで愛用されました。

エルム材の座面は座り心地が良く、リーズナブルな価格も人気の理由でしたが、すでに生産が終了しており、中古市場でも見かける機会が減っています。

また、背もたれが高い「トールバック」タイプも存在します。

意外とこれ探している人多いんです。

背もたれの縦棒が、座面ではなく、その下にまで伸びています。

しかし、ダイニング、デスクと使われているのに、キッチンチェアと呼ばれていたなんて。

キッチンで使うには少し低い気もしますね。

◆クロスバックチェア(Cross back Chair)

背もたれにアルファベットの「X」が4つ重なる独特のデザインが特徴で、後ろ姿が非常に魅力的です。

背もたれのデザインは、庭のラティスフェンスをイメージしており、しなやかな組み合わせが印象的です。

8本のスポークが座板に差し込まれていますが、それぞれの角度や深さが異なっており、高度な技術を要する職人の手仕事が光る一脚です。

エックスバックともいう。

座面下も2つエックスになっている。

XXXXXX。

そんなに掛け算したら、無限大になりますね。

ヴィンテージ家具屋としては、クリーニングが大変です。

この中では、仕入れ値が一番高いかな。

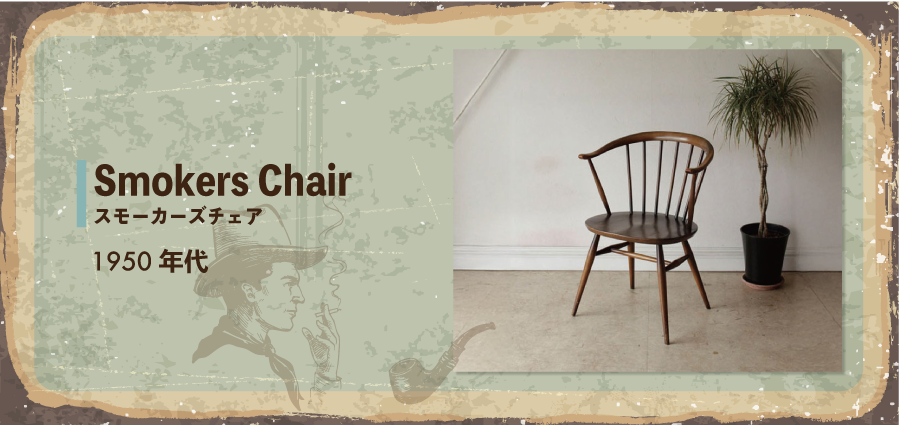

◆スモーカーズチェア(Smokers Chair)

上質なリラックス空間を演出するために設計された、クラシカルで希少価値の高いチェアです。

高い背もたれと深い座り心地が特徴で、長時間ゆったりと座ってリラックスできるよう工夫されています。

天然の木材を使用し、熟練職人による細やかな仕上げが施されており、美しい木目とシンプルなデザインが魅力です。

どんな空間にもなじみやすく、上品で温かみのある雰囲気を演出します。

名前がかっこいい。

形もかっこいい。

スコッチウイスキーにシガーって感じでしょうか。

◆ロッキングチェア (Rocking Chair)

リラックス感とデザイン性を兼ね備えたアイテムで、さまざまなシリーズが展開されています。

やさしい揺れ心地が特徴で、椅子に座るだけで心地よいリズムを感じながら、くつろぎのひとときを楽しむことができます。

天然木材を用いたフレームは、アーコールならではの美しい木目と繊細な曲線が魅力で、どんなインテリアにも上品に調和します。

日本では特に流通が少ないモデルもあり、その希少性からコレクターや愛好家にとっても価値ある一品です。

ゆらゆらしたいですね。

英国産ウールのチェック柄のブランケットでもかけて。

暖炉の脇で。

ゆらゆら。

したいですね。

メガネは鼻にのせる小さいやつ。

暖炉の火で読書する。

ゆらゆら。

したいですね。

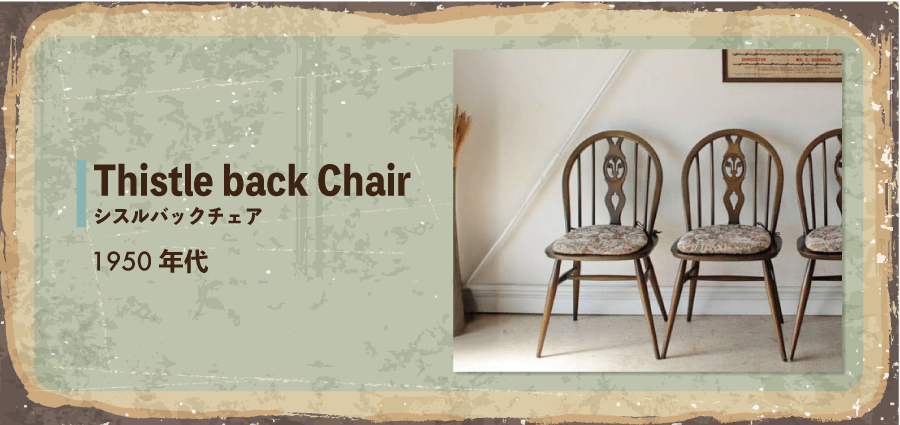

◆シスルバックチェア (Thistle back Chair)

背もたれのデザインがアザミ(Thistle)の形に似ていることから「シスルバック」と呼ばれています。

英国伝統のウィンザーチェアの一種で、背面にスコットランドの国花であるアザミ(シスル)の透かし彫りが施されたデザインが特徴です。

本来、このデザインはプリンス・オブ・ウェールズの3枚の羽根の紋章をモチーフにしており、英国では「Prince of Wales Dining Chair」として知られています。

しかし、日本ではアザミの花をモチーフにしたとするエピソードが広まり、シスルバックとして親しまれるようになりました。

このチェアはホイールバックチェアのデザインをシスルにアレンジしたもので、クラシックでありながら華やかな装飾が魅力です。

プリンスです。

◆スワンバックチェア (Swan back Chair)

スワンバックチェアは、クエーカーチェアをベースにウィンザーチェアの「ホイールバック」を白鳥の透かし彫りでデザインした優雅なチェアです。

背もたれは白鳥の首のようにスリムで美しい曲線を描き、シンプルなエルコールチェアにエレガントさを加えています。

クエーカーチェア同様、快適な座り心地と安定感があり、ダイニングやリビングでアクセントチェアとして人気です。

整理してたら、仕入れてなかったみたい。

ヴィンテージがメインなので。

あったら、ここの写真のために買っておきます。

以上!